L’issue est fatale, odieuse, intolérable. Le combat, perdu d’avance. Par jugement, une femme subira un acte barbare, inhumain, ancestral. Elle sera lapidée à mort pour vouloir vivre, pour être éprise de liberté, pour être une étrangère. Froidement, crûment, sans détour, Jean Chollet-Naguel signe un plaidoyer pour que cesse cette pratique, pour en finir avec les violences faites aux femmes. Il vient titiller nos consciences, les forcer à réagir. Il pousse le spectateur dans ses retranchements, l’obligeant à réfléchir. Pourtant, imperceptiblement, une distance se crée, petit à petit, entre les comédiens et le public, empêchant, à regret, d’être totalement empathique… A vouloir sur-informer, l’auteur oublie la dramaturgie, l’intensité du propos… Un bémol, dommageable !…

Dans l’obscurité, une voix claire retentit. C’est celle du comédien Roland Giraud. En quelques phrases, elle contextualise le propos. Dans de trop nombreux pays, la lapidation à mort est encore pratiquée pour punir les femmes qui rêvent d’émancipation, d’égalité, qui se refusent aux désirs des hommes, ou qui sont là tout simplement. Le Yémen, où se situe l’histoire qui va nous être contée, fait partie de ces contrées où la barbarie continue d’exister, où les droits de l’Homme ne sont pas appliqués, où des lois ancestrales sont toujours en vigueur.

Le silence retombe, glacial. Dans la pénombre, on devine un étrange décor. Un mur de pierres sèches, quelques caisses de bois, plusieurs sacs de jute posés ça et là, un vieux matelas abandonné dans un coin, composent l’étrange et lugubre décor.. Est ce une cour ou une cave ? La réponse viendra suffisamment tôt, effroyable.

Une musique orientale, douce, retentit, rompant le lourd silence. Elle nous embarque au cœur de l’Afrique. Elle fleure la chaleur, le vent sec, le sable. Puis, dans un grincement strident, lourd, une porte dérobée à nos regards, s’ouvre. Enfin, deux silhouettes apparaissent. Un homme grand, sec, le visage émacié, tanné par le soleil, portant le costume traditionnel yéménite, pousse avec violence une femme dans l’étrange réduit. La peau claire, les yeux bleus, la tête voilée, elle semble venue d’ailleurs, d’une autre région du monde. Son regard est désespéré. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il lui réclame ses papiers. Elle les lui tend, docile. Il vitupère : elle se tait, sous le choc. Interdit devant le drame qui se joue, le public s’interroge. Qu’est-ce qui justifie cette violence ? Quel lien unit ces deux êtres ? Par petites touches, le coeur de l’intrigue va lui être révélé, dans sa crudité, dans son atrocité, dans son inhumanité.

Néerlandaise, la belle Aneke (Pauline Klaus) a suivi son mari, Abdul (Karim Bouziouane), dans le village qu’il l’a vu grandir, dans une région aride et isolée au cœur du Yémen. Après s’être rencontrés sur les bancs de la faculté de médecine à Maastricht, ils ont eu deux filles. Après des années de bonheur, après des années consacrées à sa famille, à tenir sa maison dans la pure tradition locale, l’enfant européenne souhaite s’émanciper, travailler. Elle veut se consacrer à son métier, sauver des vies, mais ne plus la donner. Dans un pays où la femme n’a pas d’existence légale, ne pas avoir d’héritier mâle est impensable, inadmissible. Pour honorer ses ancêtres, la tradition, et faire plaisir à sa mère, Abdul n’a pas d’autre choix que de convoler en secondes noces.

Abasourdie par cette nouvelle qu’elle ne peut comprendre, Aneke se révolte. Devant tout le village, elle rabroue son époux. Humilié, rabaissé devant ses pairs, l’homme doit réagir. Il tend un abominable piège à celle qui l’aime, à la mère de ses filles, pour laver son honneur. A peine rentre-t-elle d’un voyage en Hollande qu’il l’enferme dans cette cave humide, obscure, où une étroite lucarne, en arrière-plan, est l’unique ouverture vers l’extérieur.

Seules les visites quotidiennes de sa belle-sœur, Nouria, (éblouissante Nathalie Pfeiffer) viennent illuminer les journées d’Aneke. Au fil des conversations, des huis-clos intenses, l’infernale machination ourdie par Abdul se révèle. Elle est implacable. Rien ne pourra l’enrayer, ni l’innocence de la femme, ni la miséricorde du mari, ni la dénonciation du mensonge. Un à un, tous les espoirs, s’évanouiront, ne laissant aucun doute sur l’issue, qui sera fatale. La tyrannie du nombre l’emporte sur la volonté de l’individu.

Apres, brutaux, cruels, les mots de Jean Chollet-Naguel tombent comme des couperets, des pierres qui heurtent la chair, blessent l’âme. Ils sont cliniques, cyniques, directs. Ils dépeignent un monde qui nous est étranger, un monde où des pratiques d’exécution barbares, inhumaines, continuent à être monnaie courante. Ils dénoncent ces violences intolérables faites aux femmes dans des pays où religion et tradition les considèrent encore comme des êtres qui n’ont pas droit à la parole. Loin de tout cliché, évitant les raccourcis, le dramaturge s’attache à décrire un état de fait. Victimes et bourreaux ont leur part d’ombre. Au-delà de leur existence, de leur conviction, ils sont régis par leur éducation, par des lois ancestrales défendues par le plus grand nombre, par la foule vindicative, des mentalités locales transmises à travers des siècles de traditions.

Bouleversé par le propos, impuissant devant l’injustice, le spectateur condamne la pratique, le stratagème odieux du mari. Si l’émotion affleure souvent, elle ne perce jamais vraiment. Il manque une profondeur viscérale, animale, pour prendre aux tripes, pour toucher au cœur. La faute, certainement, à la volonté de Jean Chollet-Naguel, d’être trop didactique, trop informatif.

Lumineuse, Nathalie Pfeiffer éclaire l’horrible tableau. Juste, elle donne corps et paroles à ces femmes conscientes de leur état, condamnant l’injustice, mais obligées de céder au diktat des hommes pour survivre. De son jeu à fleur de peau, de son expressivité corporelle, de sa présence intense, naissent les rires et les larmes qui secouent la salle. Elle est l’âme et la force de ce plaidoyer féministe, humain, prônant la tolérance et obligeant nos regards à se porter sur ces violences, ces actes barbares encore commis dans douze pays à travers le monde.

Si la pièce est éminemment politique, elle n’est pas un brûlot contre une religion, mais bien un manifeste contre l’intégrisme, l’extrémisme…

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore

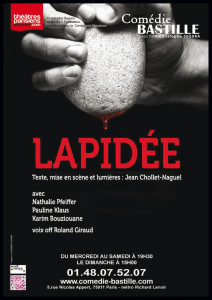

Lapidée de Jean Chollet-Naguel

Comédie Bastille

Rue Nicolas Ampart

75011 Paris

Du mercredi au samedi 19h30

Dimanche 15h

Texte, mise en scène et lumières de Jean Chollet-Naguel

Avec Nathalie Pfeiffer, Pauline Klaus et Karim Bouziouane

Voix off de Roland Giraud

Crédit photos © Ludovic Lisee